STRiDA輪行袋をオーダーした話

このところ折りたたみ自転車の話題を耳にする機会が増えました。

自転車通勤に興味を持った人が多いというのもあるし、時を同じくして折りたたみ自転車漫画(!)というニッチなジャンルの書籍が色々飛び出してきたり。

今回は、久々に輪行旅がしたくなったので「軽量輪行袋」をオーダーして使ってみた話です。

さて、冒頭で書いた折りたたみ自転車の話題。

・別冊少年マガジン連載『おりたたぶ』(こんちき先生著)

・KADOKAWA出版『おりたたみ自転車はじめました』(星井さえこ先生著)

|

| 違う本も写り込んでますが気のせいです (どれも良かったからぜひ) |

おりたたぶは圧倒的な密度で読みやすい作画の作り込み、マニアックな小ネタの引き出し量、何より折りたたみ自転車のプチ旅行を全力で楽しむキャラクターが魅力的。こんな作品が別マガで読める時代が来るとは……。

折りたたみ自転車って車種ごとにワンオフみたいな設計だから、分かりやすい絵に落とし込むには凄まじいコストと情熱をかけていると思うんですよね……そんな掘り下げていいんですか!? と毎回びっくりしてます。

星井先生のコミックエッセイは一冊の読み物としての完成度が素晴らしく、こんなに丁寧なフルカラー絵で仕上がった本が、しかもこの厚さがこの価格で手に入っていいのかなというクオリティの高さ。

かわいくデフォルメされた自転車と風景が描かれたページを追っていくうちに旅気分が味わえます。

個人的には電子書籍は出版・読者双方にとってもっとメジャーな選択肢になって欲しい、と思う一方でこの本は紙媒体で手元に置いてます。

好きな本はなるべく早く推しておく!というのが家訓なので露骨に宣伝しました。おすすめ。

そういえば輪行用だった

最近はキャンプツーリングやグラベル遊びに精を出していたのでつい忘れかけていましたが、普段使いのストライダもまごうことなき折りたたみ自転車。

実は結構前に輪行バッグだけを置き引きされて、それ以来自走でばかり乗っていました。

(いや輪行バッグだけ持っていってどうするのという感じですが、仕事場に停めてる間にほんとに無くなってたんですよね……謎)

というのもストライダ輪行袋、実は2021年現在ほとんど出回っていない製品なんですよね。おそらく日本専売ではなく本国メーカーの製品だと思うのですがメジャーどころの海外通販では見つからず。そして代理店は現在ほとんどの種類を取り扱っていないようです。唯一普通に買えるバッグは緩衝材入りの大型バッグで、ロード用輪行袋で言えばオーストリッチOS-500のようなタイプ。

2016年あたりまでは普通にAmazonなどで買えたはずなので、理由があるとすれば輪行ルールの厳格化でしょうか。確かに軽量タイプのバッグやカバーは車輪を出して転がせるのが売りの一つだったので、そこを推せなくなったから撤退させたという可能性はありそう。他には一部で車体 & 輪行バッグがセット販売されていたり稀にヤフオクで流通していたりはするんですが、ヤフオクの方はアラートを設定しても即落札されて間に合わないぐらいには人気があります。

ほんとなんで単体販売されてないんだろう?有識者の方がいたら是非コメント下さい

(↑ストライダ輪行袋の入手性は現在こんな感じです。読み飛ばし、可!)

そんな事情で、ここ最近はストライダの輪行旅のハードルが上がっていたのでした。

要はちょうどいいサイズの輪行袋があればいい。

輪行袋を…オーダーすればいいのでは…!?

はい。

しました。

オーダーコンセプト

輪行袋のオーダーを依頼したのは、いつも自転車旅で使用している「お手製超軽量輪行袋」でおなじみのPEKO(@ab_peko)さん。もともとブロンプトン向けで昨今の輪行ルールに合わせた袋も制作されていたり、車種に応じたサイズオーダーを受け付けているのを知っていたので迷わず依頼を決めました。

結論、バッチリ仕上がりました。

私がこうしたオーダーを入れる経験自体が初めてだったので細かな改良点、もう少し設計面で詰められそうだな〜という部分はあったりするのですが、プロトタイプとして十二分の機能性でした。ほぼワンオフなのに寸法を伝えただけでここまで詰められるとは……。

今回のオーダーのコンセプトをまとめると

「転がし移動ができて現在の輪行ルールにも則った超軽量輪行袋ください!」

強欲!!!!!

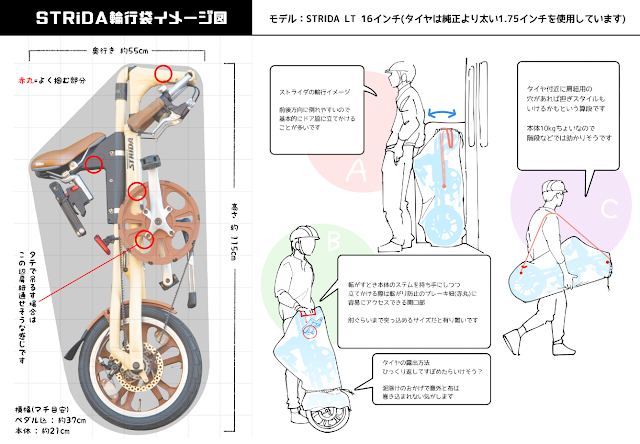

というわけで最初に起こした図面がこちら。 ※最終的には紐の通し方など色々変わっています。後述。

A…中心に肩紐を通し、垂直に吊るして担ぐ案。

B…袋ではなく筒状の構造にして転がし運用する案。(底はファスナーに変更となりました)

C…穴から肩紐を通して横向きに担ぐ運用。

お気づきの方もいるかもしれませんがC案は「タイヤを紐で括ったら転がせないじゃん!」ということで後から紐の固定位置を変更しました。考えてるときは気づかないもんですね…

これを元に色々相談しつつ、完成した輪行袋がこちら。

ほぼほぼイメージ通りの仕上がりになりました。イエス!

オリジナルとの使い方の違い、メリット、機能などは以下に。

実際に使ってみる!

PEKOさんが丁度材料を仕入れたタイミングだったということもあり、オーダーを伝えて2日という超スピードで完成。さらに2日後には現物が到着しました。

お値段4,000円+送料、肩紐が別途必要。

オーダー品でこれはめちゃくちゃ安いです。

|

| iPhoneXSとのサイズ比較。 本家輪行バッグはだいたいハードカバーの本ぐらいのサイズ感で、専用キャリアに積むというか詰める感じになるんですが この袋はポケットに入るのと、畳まずくしゃっと詰め込むだけで収納が完了するのが良いポイント。 |

|

| 設計初期から変更の入ったファスナー。必要なときはタイヤを露出させます。 図面にあったようにストライダは「立てかける」置き方が基本なので、地面との摩擦が得られるよう非金属で覆われた止水ジッパーを採用。 |

上は巾着で下がファスナー。

広い口で貫通している筒状構造には、収納を楽にできる側面もあります。

肩紐が必要なぶん取っ手つきのバッグより手数が多くなりますが、手順としては

①車輪側に肩紐を結びつける

②ファスナーを開いた状態で上側(ハンドル側)から袋を被せ、肩紐を穴から出す

③ファスナーを閉じ、肩紐のもう一方をステムに結びつける

④ハンドル側の巾着を閉じて完成!

時間にして3分程度。慣れたら2分以内でしょうか。

ストライダ自体は10秒あれば畳める自転車で、本家のバッグだと肩紐の取り付け作業が不要なのでもっと早く収納可能。とはいえこちらの軽量輪行袋も、ロードバイクなどの輪行に比べれば圧倒的に早く手も汚さずに輪行モードに移行できます。折りたたみ自転車の機動性を損なう要素は無し。

|

| 車輪側の肩紐位置 / 紐を穴に通した図 / ステム側の肩紐位置 転がす必要がなければ前後ホイールに肩紐を通した方が重心的に安定します。 写真の位置に紐を通す場合だと担いだときの傾きを腕で支える必要があります。 |

生地の扱いについて。

まず誤解のないよう書いておくと、私は超軽量輪行袋シリーズの縦型・横型の2タイプとホイールバッグを数年使用していてこの素材の耐久性は十分に確認済み。大事に使っているとはいえロード用の輪行袋はいまだに買い替えを必要としていません(!)

以前は生地の入荷次第で生産されていただけあって、ただ薄くて軽い布ではなく強度にも拘って制作されています。

|

| 横型は2017年から、縦型は2018年から使用中。往復を1カウントとしても年間二桁は輪行している計算になるはず。 |

優れているのは「簡単には穴が空かない」「穴が空いても広がらない」という点。ビニール袋のように薄く伸びた部分が破けたり、力のかかった方向に裂けたりといったケースはいまのところ経験していません。

たとえば袋の端をつま先でかるく踏んだまま持ち上げてしまってビッ!と引っ張ってしまうことが稀にあったのですが、それでも裂けませんでした。スプロケなど尖っている部分を保護すればさらに長持ちすると思います。

(耐久性はそのとき使用される生地の厚さにもよるので、いくらか頑丈さを優先したい場合は相談するのが吉!)

なお「擦れ」によるダメージの蓄積は普通の生地と同様に発生し得ます。

何層にも重なった分厚い生地、、この記事で言うならストライダのメーカーが出している輪行袋と同じように地面にズリズリ擦ってしまうと、寿命を縮めてしまうことになります。

転がして運ぶときのタイヤ擦れ程度ならまったくノーダメージですが、ストライダは縦に自立しないので横倒しの状態で置き直したり、持ち上げたりする過程で地面との摩擦が発生しやすいです。重量もロードバイクより重いので、自転車が入った状態で引きずるようなダメージは避けた方が安全でしょう。

ちなみに、垂直に担ぐとこんな感じ。

身長は171cmです、肩紐の長さが適切なら階段など不自由なく運べる感じです。

ファスナーを開けて転がしてみる。

サドルの部分で余った布を持ち上げてタイヤの擦れを防止する感じです。

駅の改札内では車輪を出して転がすことは出来ないし、改札を出てしまえば袋を仕舞って自転車を組立ててしまった方が早いというのはあるけれど……これが出来ると何かと便利なケースもあるのです。

もう少し詰めたい点。ステムにアクセサリーがついていたりするとややファスナーの張りがキツめなので、ここの寸法はもう数センチ余裕があってもいいかもと感じました。この辺は製作者さんにもフィードバックをお伝えしたいと思います。

また、ファスナーは底部ではなくやや横寄りについていれば、ストライダを横倒しにすることなく立て掛けたままでファスナーの開閉ができるかも。という予想を立てたのですが、輪行収納時に上から被せるのは現状の方がやりやすいかもしれません。

いろいろ語っておいて結論としては「これ良くないですか!?」の一言。

実際に出かけてみる!

郊外まで輪行して、別の路線の駅まで20kmぐらい自走する。

折りたたみ自転車らしいライドがしたくなったので、お試しがてら輪行旅をしてきました。

どっちも小型のウエストポーチに軽く収まるので、交換が楽ちん。

そして下りも時速5kmの安全運転!

ストライダで挑むオフロードは、ただ進むだけで冒険の連続なのです。

(ストライダは石畳程度の衝撃には耐えてくれますが、あくまで折り畳み自転車なので絶対に砂利道などでスピードを出さないようにして下さい…真似をした人が股間や前歯を失っても責任を取れないので……マジで!)

しばらく下っていくと久々の舗装路へ。

この林道の終点はすぐ駅に繋がっていて、ストライダとよろよろの脚でも難なく輪行に移行できました。

久々に登場のストライダ。

なんだかんだで時々乗って遊んでいます。

ワンタッチの折りたたみ機構、独特な乗り心地、通行人に三度見される形、どこを切り取っても楽しい自転車です。

輪行袋も無事にオーダーできたことだし、そのうち少し遠めの輪行旅でもしたいですね。

おわりー!

穂高輪花のチャリと飯(1)の紙本の方はAmazon在庫が入荷されていないですが

コメント

コメントを投稿